Ultimamente si è usata spesso la vecchia espressione “valzer di poltrone” a proposito dei cambi, a volte veramente molto veloci, dei direttori creativi. Le notizie dei vari avvicendamenti alla guida di un brand o delle cacciate arrivano e si diffondono, complici i social, molto velocemente. Ci sono poi gli abbandoni per stress, per divergenze di opinioni, oppure perché è arrivata una proposta interessante che ha fatto venire voglia di rimettersi in gioco e accettare nuove sfide. E tutti “quelli della moda” a meravigliarsi o a dire che c’era da aspettarselo. Ma va ricordato che il vastissimo pubblico, quello che si compra un paio di occhiali da sole o la borsa da appendere al braccio o portare con la bandoliera insieme a jeans e maglietta, conosce solo il nome del brand. È quello che conta per loro. Provate a chiedere chi è il direttore creativo di un marchio e vedrete facce attonite. Mi ricordo che una volta, mi pare passata un’era geologica, Concetta Lanciaux, che era ancora nel pieno delle sue funzioni in LVMH, mi disse che non si doveva avere fretta quando si ingaggiava un nuovo direttore creativo. Secondo lei ci volevano almeno tre anni per ottenere risultati importanti. Recentemente ho letto che i direttori creativi sono a scadenza e che è inevitabile che il ciclo che ciascuno di loro apre in un brand, complice un mercato sempre più esigente e volubile, si esaurisca sempre più in fretta. Comunque oggi il direttore creativo è una figura centrale. Così centrale che è difficile definirla. È sorprendente, ma una professione che ha sancito la fine dell’era della moda degli stilisti (anche se molti erroneamente continuano a usare questa definizione) e che racconta gli scenari (e i drammi) contemporanei del fashion system internazionale, facendocene intuire le possibili evoluzioni, non ha ancora ricevuto il giusto spazio in trattazioni più o meno specialistiche.

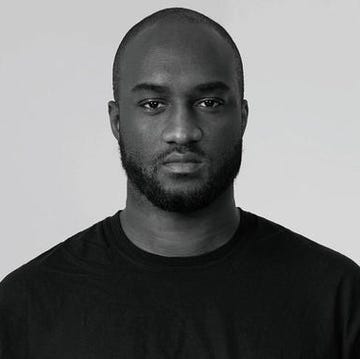

Possiamo però sicuramente ricostruire il momento in cui questa figura e il suo ruolo nella moda sono stati esplicitati e fissati in modo indelebile nell’immaginario collettivo. Nel 1994 Tom Ford passa dalla posizione di designer a quella di direttore creativo di Gucci, con diretta responsabilità non solo della produzione, ma anche, e soprattutto, dell’immagine. Inizia così il rilancio del marchio. Dal 1995 in poi tutte le collezioni sono un successo clamoroso. Hollywood non può più fare a meno del look Gucci, che ritorna a essere un marchio must have. Ma probabilmente bisognerebbe riconoscere anche a Gianfranco Ferré, divenuto direttore creativo di Dior anni prima – nel 1989 –, di essere stato un antesignano, come lo è stato Karl Lagerfeld nel suo lavoro per Chanel dal 1983 e per Fendi dal 1965. Il direttore creativo è una celebrity. È riconoscibile, è fotografato, è intervistato. È il volto del marchio che è chiamato a guidare e interpretare. Un gioco di identità che si sovrappongono: il direttore creativo è l’anima di un marchio che deve evolversi conservando una memoria, ma deve anche consapevolmente essere capace di individuare tutti quegli spazi in cui continuare a esprimere la propria indipendenza. Il rapporto fra brand e creative director funziona in modo simbiotico, ma non mimetico.

Il direttore creativo è sospeso a metà fra il rabdomante e il genetista: insegue visioni del futuro e simultaneamente manipola il codice genetico che definisce un marchio (e la sua storia passata). È un “archeologo delle cose a venire”, un ossimoro meravigliosamente evocativo che Daniel Birnbaumutilizza per parlare del lavoro del curatore e, più in particolare, del lavoro di Hans Ulrich Obrist. Creative director come curator, quindi, proprio perché le sue azioni sono innescate da uno sguardo critico e perché per generare una visione innovativa agisce su elementi sedimentati, momentaneamente messi fra parentesi, ma in attesa di essere riattivati attraverso uno sguardo in grado di consegnarli ancora una volta al futuro.

Il direttore creativo non si occupa di realizzare direttamente oggetti e prodotti: è un visionario che disegna e precisa gli scenari in cui si muove un marchio, e simultaneamente un manager che deve coordinare un gruppo di lavoro attraverso la ricerca e la messa a punto della collezione, della campagna pubblicitaria, della sfilata, del merchandising, dell’immagine dei negozi e di tutte quelle azioni che tengono in vita e alimentano un fashion brand. Così, lo spostamento verso l’universo manageriale ci parla di una figura che è anche un Mister alla guida di una squadra. E le immagini attivate dalla metafora calcistico-sportiva funzionano proprio perché il direttore creativo non si occupa solo di stile, ma agisce come un motivatore che deve ottenere dal suo team molto variegato e composito, proprio come una squadra di calcio la miglior performance possibile per portare a casa il risultato.

E oggi sono più che mai convinta che è proprio la figura dell’al dobbiamo fare riferimento. Il Mister è uno stratega e un creativo nel modo in cui lavora su schemi e posizioni, ed è anche un interprete delle evoluzioni e della filosofia di una disciplina che come la moda è globale e potente. Inoltre forse non tutti sanno chi è Carlo Ancelotti ma conoscono i nomi delle squadre. Il brand. E l’allenatore come il direttore creativo deve portare a casa i risultati. Altrimenti si cambia.

Nell’ottobre del 2015, Raf Simons spiega che lascia la maison Dior per «ragioni personali», alludendo al fatto che la velocità del sistema e la quantità di idee richieste fossero incompatibili con la sua visione della moda.

Nel 2016 la giornalista Vanessa Friedman aveva notato come, dopo la nomina di Alessandro Michelealla guida di Gucci, i riflettori fossero puntati su Parigi, non tanto per quello che sarebbe stato presentato, ma per quello che non si sarebbe visto: con molti designer non più alla guida delle maison più conosciute – Alber Elbaz separato da Lanvin dopo 14 anni, Raf Simons via da Dior, Hedi Slimane non più legato a Saint Laurent. Era chiaro che quello che avrebbe pesato, sulle passerelle, sarebbero state le assenze.

Sempre Friedman racconta di un pranzo con François-Henri Pinault, che alla domanda sulla velocità del ricambio di designer alla guida dei grandi nomi risponde: «È il normale ciclo di vita del lusso oggi».

Si parla spesso di una mossa per riportare un brand al centro dell’attenzione mediatica, senza troppa attenzione alla scelta del designer. La campagna pubblicitaria con i Metallica, immaginata dall’ex fashion director dell’e-commerce MyTheresa.com Justin O’Shea per Brioni, ha solo ottenuto di destabilizzare l’immagine del marchio. O’Shea è stato destituito poco dopo.

Più recentemente, Andrew Rosen, ceo di Theory e Helmut Lang, ha nominato Isabella Burley, editor-in-chief della rivista inglese Dazed & Confused, come editor-in-residence del brand Helmut Lang, allargando lo spettro di possibilità nelle competenze tra cui scegliere per iniettare nuova vita a una legacy importante. Allo stesso tempo ci sono ridefinizioni continue di ruoli: così quando un anno fa, nell’agosto del 2016, Raf Simons viene nominato Chief Creative Officer di Calvin Klein, è Pieter Mulier, storico braccio destro di Raf Simons, che diventa Creative Director. È l’inaspettato ciò che affascina nel cambio di direttore creativo. Come quando si annuncia che un certo ruolo sarà performato da quel famoso attore. In un certo senso però, è importante come gli ultimi cambiamenti siano caratterizzati da un comune denominatore: Saint Laurent rischia, assegnando al giovane Anthony Vaccarello, proveniente da Versus Versace, la direzione creativa di un brand che Hedi Slimane aveva rivoluzionato qualche tempo prima. Marco Bizzarri per Gucci con Alessandro Michele ha deciso di cercare tra le proprie schiere qualcuno che potesse capovolgere il brand dall’interno, secondo l’idea che se vuoi il cambiamento, devi sapere esattamente come e dove operare. Balenciaga con Demna Gvasalia è l’inaudita congiunzione fra l’idea della couture più ieratica e suggestioni street e controculturali. Dior si è rimesso in discussione ponendo la prima donna Maria Grazia Chiuri un’italiana alla guida della maison, dandole la possibilità di ridefinire la proverbiale femminilità Dior con uno sguardo femminile. Che grazie alla consapevolezza e all’impegno di Chiuri è diventato un punto di riferimento femminista per molte donne che non vogliono solo vestirsi di sogni.