Si chiama Socially Made in Italy ed è stata un'idea (visionaria) di Caterina Micolano. È diventato un brand con filiera sociale garantita, che produce borse di lusso nelle carceri femminili di tutta Italia, dove assume detenute con contratti e stipendi regolari. Per farcela Caterina ha coinvolto la cooperativa Alice, una brava designer e maestri dell'artigianalità italiana. «Noi non salviamo nessuno», dice sempre, «ma da cittadini ci meritiamo un sistema carcerario che funzioni e che sia realmente rieducativo». A Milano è aperto anche il negozio Sartoria San Vittore, via Gaudenzio Ferrari 3, storico punto vendita della sartoria che opera all'interno del carcere milanese. Caterina ci ha raccontato la sua avventura dagli inizi, nella nebbiosa provincia piemontese.

Tecnicamente sarei un’archeologa, ma da vent’anni faccio tutt’altro mestiere. Sono cresciuta nella provincia piemontese, in una cittadina immersa nella nebbia sotto tutti i punti di vista, di prospettive, di visioni. Abbiamo la nebbia ovunque. Per mantenermi agli studi di archeologia ho iniziato a lavorare in una cooperativa sociale della zona. Ero la classica giovane alternativa, passata dalle attività in oratorio alla passione per i movimenti no global. Nel mio primo impiego ero affiancata a un collega simile a me: entrambi senza alcuna formazione approfondita, ma con una gran voglia di salvare il mondo. Abbiamo iniziato con alcuni ragazzi con disagi psichici che rilegavano libri, imparando tutto da zero in maniera empirica. Mi piaceva l’idea di provare a restituire dignità alle persone attraverso il lavoro. Un grande esempio mi arrivava innanzitutto da mio padre, che mi ha trasmesso anche il senso del dovere: osservavo come lui, falegname, si appassionava a ogni singola curva del legno. Allo stesso modo lavoravo in maniera scrupolosa e in breve sono diventata un riferimento in Regione per la cooperazione sociale e l’inserimento lavorativo.

Vocazione d’impresa. Mi sentivo poco a mio agio nei discorsi con i colleghi ai tavoli regionali e nazionali. Tutto ruotava attorno a come convincere le amministrazioni pubbliche o i privati a scegliere le nostre cooperative sociali al posto di aziende tradizionali. Semplicemente perché noi “facevamo del bene”. A me veniva il prurito, ma vedevo che tutti annuivano, per cui il problema sembrava essere solo mio. Non volevo che ci trattassero meglio degli altri, volevo che scegliessero noi perché i nostri prodotti e servizi erano validi e concorrenziali. In quel periodo ho fatto un master di management del sociale con una tesi su un progetto per un marchio da realizzare con il settore moda. Lo volevo chiamare “Codice a sbarre”.

Perché la moda? Innanzitutto perché mi piaceva! E poi perché nel mio mondo di allora rappresentava il nemico da evitare, la vanità, il vuoto, di fronte a noi che invece eravamo i portatori di valori “veri”. Per me la moda è comunicazione non verbale e, ben oltre le griffe, trasmette il nostro sentirci belli e a nostro agio. Tutti viviamo di stereotipi legati all’immagine: a quelle riunioni c’erano le scarpe o gli abiti giusti da indossare per essere considerati credibili. Quanto odiavo quei borsoni a righe con la tracolla. “Codice a sbarre” era una formula inedita per tutta la cooperazione sociale, che andava contro tutti i pregiudizi. Il primo fra tutti? Che non potessimo essere competitivi sul mercato. Per esempio: se una cooperativa sociale sbriga le pulizie o si occupa del verde, è solo il risultato che deve contare. Sapete quante tecniche di sanificazione deve offrire un’impresa di pulizie? Mica è roba da dilettanti, è rispetto di un mestiere. Così mi sono buttata nel difficile ambito delle sartorie carcerarie. Un disastro. Dopo corsi di sei mesi si pensava di aver formato delle sarte, con donne che mai, prima, avevano preso in mano un ago. Cura dell’estetica: inesistente. In fondo ci sarà un motivo se i designer studiano per il proprio lavoro. Avevo una filiera sociale garantita, ma avevo bisogno di partner altamente qualificati.

Inventarsi un business plan. “Codice a sbarre” era piaciuto anche al Ministero della giustizia, tramite il quale ho incontrato a Milano la cooperativa Alice che da anni gestisce alcuni laboratori di sartoria in carcere, riuscendo a confezionare costumi per la Scala, programmi e spot tv. Dopo il primo incontro mi sono detta: «Finalmente qualcuno che la pensa come me!». Il Ministero ci ha chiesto di sviluppare insieme un progetto, coordinando i vari laboratori tessili nelle carceri. Abbiamo creato una rete nazionale e iniziato a lavorare su gadget, come shopper, bracciali e piccoli oggetti. Servivano competenze tecniche di base, ma abbiamo subito scoperto che è un mercato durissimo, perché in genere sono prodotti importati dall’estero a prezzi con cui non potevamo competere. Abbiamo tenuto aperta questa strada, ma io volevo di più. A una presentazione a Roma, abbiamo incontrato Silvia Venturini Fendi, presidente di AltaRoma, che con schiettezza ed eleganza ci ha più o meno detto: «Un bel progetto dal punto di vista sociale, ma non siete maturi. E mi spaventano non tanto le capacità delle detenute, quanto le vostre incompetenze». Una provocazione e una bella svegliata per me! Dopo qualche tempo mi ha richiamato per consigliarmi la persona giusta per noi, sua sorella Ilaria, che già produceva il suo brand Carmina Campus.

Lezione di fashion management n˚1: «Non potete competere con i macchinari industriali per produrre gadget, quando in realtà siete delle piccole sartorie. E in Italia sartoria significa Made in Italy, cioè eccellenza artigianale». Una volta metabolizzato questo concetto, l’asticella degli standard da raggiungere si è esponenzialmente alzata. E quindi è nato Socially Made in Italy, un marchio di accessori che vuole unire il messaggio della manualità italiana al valore supplementare della filiera sociale. Dall’inizio il nostro obiettivo è stato quello di essere economicamente sostenibili. Ilaria Venturini Fendi è il nostro “ufficio stile”. Al momento produciamo nelle carceri femminili, ma nella mia testa non è escluso che la rete possa estendersi ad altre realtà. Abbiamo ridisegnato la mappa dei laboratori, facendo in modo che ognuno si specializzasse in una tecnica di lavorazione, dal tessuto al feltro, fino alla pelletteria. I più esperti istruiscono gli altri e poi abbiamo invitato formatori esterni di alto livello, come un esperto di pelletteria che lavora anche per Fendi. Fin da subito la selezione del personale si è basata su esperienza pregressa e capacità attitudinali, oltre che su un’imprescindibile serietà. La formazione dura circa un anno, in cui si riceve un compenso come tirocinio, e poi, eventualmente, si viene assunte dalla cooperativa come socie, con un regolare contratto. Nessun paragone con la serie tv Orange Is the New Black, dove le detenute sono praticamente schiave dell’azienda che produce lingerie.

Gestione risorse umane. La decisione di produrre nelle sezioni femminili delle carceri non è stata “di genere”: le donne detenute vivono oggettivamente una condizione discriminatoria. Sono circa il cinque per cento del totale e abitano in sezioni ricavate all’interno di carceri maschili (sono pochissimi gli istituti esclusivamente femminili). A parte alcune eccezioni, gli ambienti sono davvero opprimenti: sono come prigioni nelle prigioni. E in un momento di risorse limitate per finanziare la formazione, la maggior parte dei fondi finisce agli uomini. Alle “nostre” detenute chiediamo professionalità e serietà e cerchiamo di rieducarle alla bellezza, tramite ciò che producono, e anche attraverso la ritualità del prendersi cura di sé, che per le donne è fondamentale. Imparano a distinguere tra bello e brutto, cioè tra fatto bene e fatto male: il gusto è un’altra cosa. Sono state le loro mani a portarle dentro e saranno le loro mani a farle uscire. La più grande soddisfazione è sentirle dire: «Ho ricevuto un’opportunità, ma la seconda possibilità me lo sono costruita da sola». Noi possiamo metterci il cinquanta per cento, l’altra metà sta a loro. Noi non salviamo nessuno. Per quelle che arrivano da realtà dove la donna si deve occupare solo della famiglia, lavorare è praticamente un atto di ribellione. Ma la soddisfazione di pagare i libri di scuola ai figli le rende determinate e dona di nuovo un valore a un ruolo genitoriale compromesso.

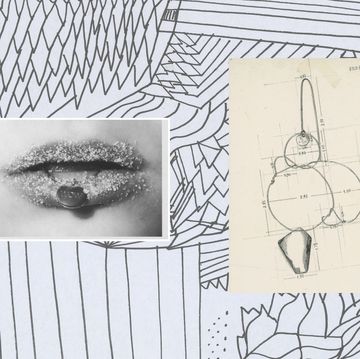

Controllo sostenibilità. Non vogliamo contribuire all’inquinamento già causato dall’industria moda. Per questo ci affidiamo a una rete di partner che sposino missione ecologica e qualitativa. Per esempio usiamo Italdenim, l’unico tessuto italiano che rispetta il protocollo Detox di Greenpeace. E da poco collaboriamo su alcuni nuovi prodotti con Alisea, azienda veneta che crea oggetti da materiale riciclato. Con loro stiamo sperimentando l’uso della grafite nelle serigrafie: una sostanza dagli alti costi di smaltimento diventa così motivo grafico, non è geniale? Oggi siamo pronti a produrre per terzi e la mia missione è raccontare alle aziende che non solo ormai siamo maestri nelle cuciture, anche in pelletteria, ma che garantiamo affidabilità e un’organizzazione produttiva che ha il sigillo del ministero della Giustizia.

Quando vado a proporre il nostro lavoro, il mondo del carcere non ispira sempre sentimenti positivi: per me il bello arriva quando non mi chiedono da dove arrivano le borse, ma si entusiasmano per la loro bellezza e qualità. Di recente abbiamo allargato la formazione con il sostegno dal progetto È questione di merito, creato da The Circle Italia e FoxLife con il sostegno di Intesa Sanpaolo. Grazie a questi fondi abbiamo istituito tirocini e borse di lavoro a Catania, Brescia, Bollate, Monza e Vigevano. È vero che ormai mi chiamano “businesswoman”, ma non dimentico mai la finalità di tutto questo. Noi cittadini ci meritiamo un sistema carcerario che funzioni, che sia realmente rieducativo, come dice la Costituzione. In fondo la pena è commisurata al tempo ritenuto necessario per il cambiamento di quella persona. Se esce e torna a delinquere abbiamo perso tutti, e buttato via dei soldi. E solo il dieci per cento di chi intraprende un percorso lavorativo in carcere commette ancora reati. Punto.