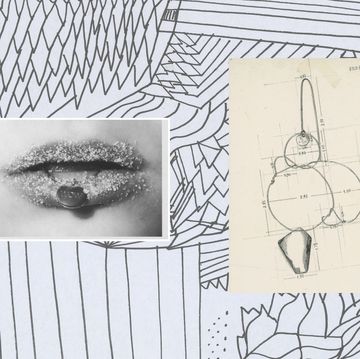

Uno via l’altro, i sogni modaioli di adolescenza oltreoceano si incrinano. Victoria’s Secret arranca e chiude negozi come Abercrombie&Fitch e Gap, falliscono Juicy Couture e Nasty Gal, si flette la fama irreprensibile di Topshop. Mancava solo Forever 21 a chiudere (il cerchio) in una sinistra precisione sui teen brand che hanno formato i sogni e i guardaroba delle trentenni. I rumors sulla possibile dichiarazione di bancarotta di Forever 21 si avvertono da fine agosto 2019, per primo riportati da Bloomberg in un pattern finanziario che siamo abituati a riconoscere: poca liquidità di capitale, assenza di investimenti esterni, difficoltà nel reperire finanziatori che apportino l’ossigeno necessario ai conti della società. Al momento da Forever 21 le bocche sono cucite ma la notizia della possibile bancarotta si è rincorsa a velocità da fibra ottica. E sempre in ambito economico si colloca la causa milionaria depositata dalla popstar Ariana Grande contro Forever 21, che rischia di essere la tegola definitiva per il marchio. L’accusa è di aver sfruttato l’immaginario identificativo della cantante a fini commerciali, scegliendo di pubblicizzarsi con una modella che somiglia moltissimo ad Ariana Grande dopo che le trattative per avere l’originale non erano andate in porto. 10 milioni di dollari la richiesta della popstar di Thank U, Next. Che rischia di diventare un ritornello sarcastico per chi vede sparire i marchi della propria adolescenza sotto montagne di debiti.

E dire che dall’anno di fondazione a oggi lo storytelling attorno a Forever 21 sembrava la classica realizzazione positiva del sogno americano, con quel tratto distintivo che ha fatto diventare epici tanti marchi contemporanei. Non c’è il classico garage affittato di Google o Amazon, ma uno spazio di poco più di 80 metri quadrati in un sobborgo di Los Angeles. I proprietari sono i coniugi Do Won Chang e Jin Sook Chang, emigrati negli USA dalla Corea del Sud tre anni prima, che nel frattempo per mantenersi hanno fatto ogni tipo di lavoro. Inizialmente il negozio si chiama Fashion 21 e apre il 21 aprile 1984, ma visto il successo ottenuto i proprietari decidono di cambiare nome in Forever 21. Semplice da ricordare, da manuale dei copy e delle intuizioni evocative: la traduzione è per sempre 21enni, nel bilico perfetto tra l’adolescenza vorace di esperienze e le prime responsabilità dell'età adulta post college (nella migliore delle ipotesi). Il primo negozio di Forever 21 al mondo esiste ancora, sempre allo stesso indirizzo di Highland Park. Là dove tutto è iniziato.

I coniugi Chang lavorano in modo complementare: lei si occupa di supervisionare la parte del design delle collezioni scovando le chicche da matrice, lui è l’imprenditore fatto e finito che porta rapidamente il business ad avere centinaia di negozi al mondo (i numeri ufficiali dicono circa 600) e un net worth da capogiro. I calcoli dell’alta finanza hanno stimato che nel 2015 Do Won e Jin Sook insieme hanno messo da parte un patrimonio di 6 miliardi di dollari: silenziosi, lavoratori indefessi, concentrati sul fatturato di Forever 21 (che arriva ad aggirarsi sui 3 miliardi di dollari negli anni migliori, rileva Forbes), i coniugi Chang non sono persone che amino apparire particolarmente sotto i riflettori. Il mondo del fast fashion, lo dice la definizione stessa, ha bisogno della giusta velocità: se sei troppo lento resti indietro, se arrivi troppo prima rischi di bruciare un’intuizione vincente. Il timing è tutto.

La forza dell’intuizione dei fondatori di Forever 21 è stata quella che poi avrebbe reso il fast fashion lo schiacciasassi della moda: copiare più o meno spudoratamente linee, colori e tagli delle collezioni di moda di tendenza, irraggiungibili per le tasche asciutte delle teenager, in modo da rendere accessibile a tutti quello che non ci si può permettere. Confezione di intere collezioni di alta gamma riprodotte con pochissime differenze ad una velocità vertiginosa, così da soddisfare le richieste di essere “chic a buon mercato” e le sindromi da shopping compulsivo. Un crop top di Forever 21 addosso a una ragazzina, ed ecco schiere di teenager trasformate in cloni gioiosi a poco prezzo, completamente abbigliate dal marchio. La soluzione iperpratica per tenere il passo con la moda (per le ragazze) e per non dover investire troppi soldi per vestire le figlie in età tanto turbolenta (per i genitori). Nonostante la crisi tremenda del 2008-2009, Forever 21 cresce a dismisura proprio grazie alla sua economicità: costa poco, rende molto. E fa dimenticare lo scarso potere di acquisto di sempre maggiori fette di popolazione devastate dal crollo di Lehman Brothers e dalla crisi dei subprime. Un capolavoro di timing, appunto.

Vuoi per i cambi generazionali di gusto nel vestire, le nuove modalità di acquisto tra online e offline su portali sempre più organizzati e dettagliati, la ricerca di sostenibilità o semplicemente per quella che l’esperta Rachel Kane ha definito su Racked “la mancanza di un vero tipo di stile”, la parabola discendente di Forever 21 è arrivata come una mazzata inaspettata. E non solo la sua: negli USA l’hanno definita la retail apocalypse, l’apocalisse delle vendite al dettaglio, che ha travolto tutti i marchi e catene di negozi che tradizionalmente si allocavano nei centri commerciali. Si è cercato di individuare i colpevoli nei retail online a poco prezzo, che offrono lo stesso servizio a cifre minuscole e con la comodità di farsi recapitare tutto a domicilio (oltre che il reso gratuito), ma è una semplificazione troppo comoda. I fattori sono concomitanti in un circolo vizioso che si autoalimenta: vero, le persone comprano molto online. Vero, le adolescenti di allora oggi sono trentenni che preferiscono avere uno stile più personale e definito, non solo riempirsi l'armadio con copie insoddisfacenti da tritare nel giro di due mesi. Comprano meno e meglio, scelgono di non omologarsi pescando tra vintage e artigianalità. Le adolescenti, pur copiandosi l'una con l'altra, rivolgono le loro attenzioni a capsule collection specifiche o consigli per gli acquisti personalizzati.

Sono i cambiamenti della società a investire le nuove strategie di acquisto: più si svuotano i mall, ormai cattedrali nei deserti periferici delle città occidentali, più i brand li abbandonano per riposizionarsi nelle nuove vie dello shopping, con campagne online decisamente mirate, a volte puntando sugli influencer in grado di far presa sulla Generation Z. Ma con i brand che falliscono, la crisi dei negozi al dettaglio diventa ancora più visibile e dolorosa. Nel caso di Forever 21, però, portare i libri al tribunale fallimentare potrebbe essere un paradosso di salvataggio. Il Chapter 11 che disciplina le istanze di fallimento nel sistema giuridico statunitense, rileva Vox, è una sorta di “ripristino aziendale”: dichiarando bancarotta si può iniziare a lavorare per ristrutturare il debito, in modo da non distruggere completamente il valore economico di un’azienda con un nome ben avviato. L'escamotage finanziario che potrebbe alleggerire il capitolo (finale?) di 35 anni di storia.