La "quarantena dei consumi" – come l'ha definita Lidewij Edelkoort in un'intervista a Dezeen – cambierà definitivamente il modo nel quale scegliamo cosa disegnare, cosa produrre, quanto produrre, e come acquistare. La visionaria filosofa delle tendenze di oggi e domani, con la sua quotatissima società di consulenza newyorchese, sostiene che questo digiuno da una moda che si era fatta ormai bulimica di vestiti e prodotti, immessi su un mercato già saturo prima dell'epidemia, porterà tutti a un profondo ripensamento dei valori alla base della propria quotidianità. Certo è che, secondo il report di McKinsey, commissionato da The Business of Fashion, il settore del tessile sta affrontando un brutale attacco frontale. Se nel mondo il mercato dell'abbigliamento vale 2300 miliardi di euro, in Italia si parla di 97 miliardi, di cui due terzi provengono dalle esportazioni. Ed è l'intero sistema che, dalla logistica alla produzione passando per le vendite online, sembra ormai al collasso.

I colossi del fast-fashion, infatti – così come alcuni marchi del lusso, ma in proporzione nettamente minore – producono molto spesso laddove il costo della manodopera è minore (Vietnam, Cina e Bangladesh) e, se per quanto riguarda i prodotti delle maison, le commissioni ai laboratori sartoriali vengono fatte con diversi mesi di anticipo, nel caso del fast fashion, dove nuovi prodotti sostituiscono i vecchi nell'arco di una settimana, i tempi sono, ovviamente, contratti. Quando l'epidemia ha colpito inizialmente la Cina, e le fabbriche sono state chiuse, gli ordini che i marchi occidentali avevano fatto, sono stati ovviamente bloccati.

In seguito, quando il virus è arrivato in Europa, come riporta in un dettagliato articolo Il Post, con le aziende italiane chiuse il 12 marzo, anche i marchi del lusso, che fanno riferimento a concerie e laboratori artigianali sul suolo italico sono rimasti bloccati. Anche i negozi fisici hanno chiuso, spostando le vendite sugli shop online – un canale utilizzato solo nel 10% dei casi da chi compra un bene di lusso, essendo parte del prezzo sul cartellino anche l'esperienza dell'acquisto in boutique. Tra misure precauzionali da rispettare, e il social distancing, senza calcolare che Amazon – una delle piattaforme sulle quali si vende il fast fashion insieme ad Alibaba – ha preferito dare priorità alla vendita e spedizione dei beni di prima necessità, categoria nella quale non rientra l'abbigliamento, l'acquisto di vestiti online sembra materia ardua. Alcuni brand, non potendo garantire i livelli di qualità ai quali hanno abituato i loro clienti (da Max Mara a Stella McCartney) hanno preferito sospendere mentre Net-à-porter ha da poco ripreso ad accettare ordini, ma avvisa sin dalla sua home page che le spedizioni richiederanno più tempo.

E un po', è "colpa" anche della sospensione dei voli delle compagnie commerciali, che i brand utilizzavano spesso per trasportare da una parte all'altra del globo il proprio campionario: ora, con il traffico aereo quasi del tutto sospeso, tocca fare ricorso a jet privati, molto più costosi. Questo discorso non tiene inoltre conto di tutti i lavoratori del sistema moda – dai commessi dei negozi milanesi agli operai nei paesi più remoti del globo – che hanno perso il lavoro o comunque non percepiscono lo stipendio. Gli ordini già completati dalle grandi fabbriche cinesi e del Bangladesh, di cui i brand adesso non hanno bisogno – dovendo già gestire magazzini che esplodono di roba invenduta – non vengono ricevuti e di conseguenza pagati, lasciando senza stipendio o senza lavoro più di 1 milione di persone in Bangladesh, dove gli ordini sospesi ammontano a 2,6 miliardi di euro. Sono pochi e fortunatamente virtuosi i casi di aziende come Chanel ed Hermès, che hanno deciso di non fare ricorso, sia in Francia che in Italia, dove hanno laboratori di produzione artigianali, alla cassa integrazione erogata dallo Stato, continuando a pagare per intero gli stipendi ai propri dipendenti, nella convinzione che sia meglio riservare le risorse statali alla sanità e a chi sta combattendo in prima linea con l'epidemia. Nel frattempo Topshop ha dimezzato gli stipendi dei suoi lavoratori, e molti marchi americani stanno utilizzando il congedo non pagato – congelando momentaneamente gli stipendi dei propri impiegati senza alcun tipo di integrazione – come nel caso di Levi's, che dopo un mese dall'inizio della pandemia ha optato per questa soluzione con 4000 lavoratori, o Macy's che aveva chiuso i suoi department il 18 marzo ed è andata incontro alla perdita della maggior parte dei suoi ricavi.

In Italia Carlo Capasa, il presidente della Camera nazionale della Moda italiana, ha comprato una pagina de La Repubblica l'11 di Aprile, rivolgendosi al governo a cui chiede di riaprire le aziende del tessile entro il 20 del mese, altrimenti non si sarà capaci di provvedere a realizzare le future collezioni. "Se non riapriremo le nostre aziende entro il 20 di aprile non avremo i tempi tecnici per consegnare le produzioni autunno inverno 2020/2021 che vanno inviate entro luglio in tutto il mondo. Non potremo produrre le collezioni primavera estate 2021 per la vendita di giugno che dovrà essere fatta anche a distanza, ed è un momento obbligato per consentire poi la produzione e la consegna ai negozi di tutto il mondo entro dicembre/gennaio, non potremo avere in tempo le collezioni per le sfilate di settembre."Certo, l'Italia ha un primato in Europa (il 41% della produzione è realizzato nello Stivale) e la moda è la seconda voce del PIL italiano, ma siamo certi che la gente, oggi, abbia voglia di comprare vestiti? Certo, rimettere in funzione uno dei motori della nostra economia è fondamentale, anche perché si tratta di 580 mila individui – parlando solo della produzione tessile, senza contare gli addetti alla vendita ma anche, ovviamente tutto il settore dell'editoria, da giornalisti a fotografi a stylist che in quel mondo gravitano – di cui 550 sono al momento in cassa integrazione (i restanti 30 mila sono al lavoro alla produzione di camici e mascherine). Alcuni brand hanno ovviamente optato per delle promozioni (sconti che in alcuni casi arrivano sino al 40%, due mesi prima dell'inizio dei saldi), nella speranza di vendere, ma comunque le perdite non saranno solo economiche, ma anche in prestigio e valore del brand. Il presidente della Camera dei Buyer, Tombolini, aveva lanciato la proposta di sospendere la produzione per la prossima p/e 2021 e di rimettere nei negozi la p/e 2020, ma in questo caso a pagare tutto il prezzo di questo difficile momento sarebbero le aziende che salterebbero una collezione, non raccogliendone i conseguenti ricavi.

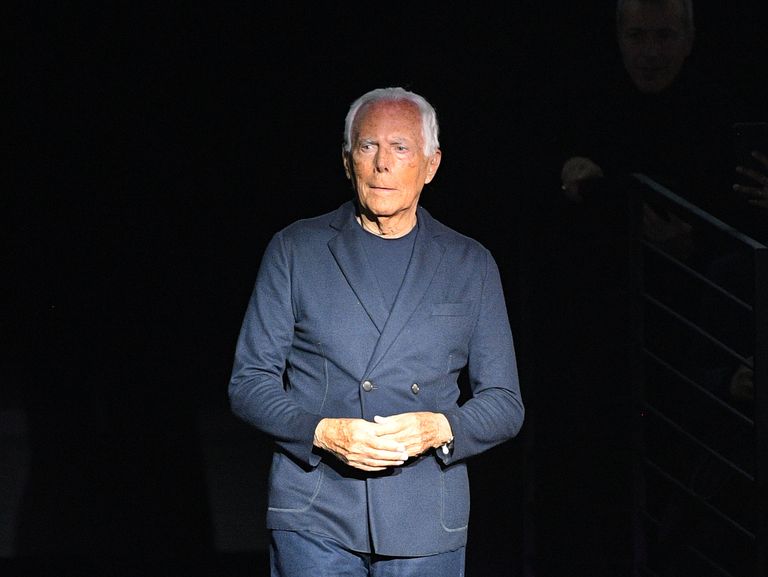

E che questa crisi sia un momento di profonda riflessione sugli attuali modelli di business, non lo sostiene solo la Edelkoort, ma anche una voce altrettanto di peso, in Italia: quella di Giorgio Armani. In una lettera aperta al WWD il Re della moda ha infatti espresso idee e concetti subito condivisi dagli addetti ai lavori. "Il declino del fashion system come lo conosciamo è iniziato quando i marchi del lusso hanno deciso di adottare i metodi operativi del fast fashion, in un circolo infinito di consegne, nella speranza di vendere di più, dimenticandosi che il

ha scritto Armani. "Il lusso non può essere fast. Non ha senso per le mie giacche e i miei vestiti rimanere tre settimane in negozio prima di essere considerate vecchie, rimpiazzate da nuove collezioni che in fondo non sono troppo diverse. Da anni pongo le stesse domande durante le conferenze stampa o le mie sfilate, e mi sono spesso sentito non ascoltato, o considerato un moralista. L'emergenza attuale, dall'altra parte, ci mostra che un rallentamento intelligente è l'unica strada, un percorso che finalmente riporterà il valore nel nostro lavoro e che permetterà al consumatore finale di percepirne l'importanza." Un discorso a tutto tondo, quello di Armani, che mette in luce le criticità di un sistema che, alla ricerca di un margine di profitto sempre maggiore, ha adottato tempistiche poco adatte ai suoi ritmi, lussuosi, e ovviamente lenti. "Per la stessa ragione, trovo assurdo, che, nel mezzo dell'inverno, si possano trovare vestiti di lino nei negozi, e in estate ci siano cappotti di alpaca, perché il desiderio all'acquisto deve essere immediatamente soddisfatto. Chi compra adesso per indossare tra qualche mese? Nessuno, o davvero pochi. Basta con la moda come pura comunicazione, basta con le sfilate cruise in giro per il mondo per presentare idee scadenti e intrattenere con show grandiosi che oggi sembrano inappropriati e anche volgari – enormi ma infine ingiustificati sperperi di denaro. Gli eventi speciali si organizzano per occasioni speciali, non come se facessero parte di una routine. Sto lavorando con il mio team da tre settimane, di modo che, quando finirà il lockdown, nei negozi ci saranno le collezioni estive, che lì rimarranno fino alla fine di Settembre. E così intendo fare d'ora in poi."

E in effetti molti negozi multi-brand hanno già cancellato gli ordini delle pre-collezioni, e alcuni addirittura per la collezione autunno-inverno, prevedendo che la crisi proseguirà almeno fino a settembre-ottobre. I dati che arrivano in questo senso dalla Cina, avamposto sul futuro dopo il lockdown, dove i negozi e le aziende stanno riaprendo, anche a Wuhan sono ottimisti: Bain & Company, società di consulenza, pensa che ci si troverà di fronte, di nuovo, allo scenario del 2002-2003, successivo alla Sars. Sarà il momento del "revenge spending", dell'impennata dei consumi dopo la quarantena che ha costretto tutti ad una razionalizzazione degli acquisti. Dopo che lo shopping in Cina si è ridotto dell'80% i segnali sono positivi, le code ai centri commerciali fanno ben sperare. Ma siamo sicuri che non ne usciremo cambiati? In Europa e Stati Uniti, dove il primo trimestre di vendite è stato disastroso – secondo le previsioni di Morgan Stanley, la vendita al dettaglio in USA crollerà del 90% – si potrebbe rivalutare il modo nel quale acquistiamo. Secondo un'inchiesta svolta a marzo dalla banca di investimento China Renaissance si diventerà più oculati, meno propensi agli acquisti d'impulso di un ennesimo, imprescindibile pantalone a 19,99 euro, si preferirà risparmiare per beni che durano molto più di una stagione (macchine, case, fondi pensionistici). Si propenderà forse per un ritorno al minimalismo, per la comodità dell'abbigliamento a cui ci siamo affezionati e abituati mentre eravamo chiusi in casa, workwear e, ovviamente, abbigliamento sportivo, mai fuori moda perché funzionale, caratteristica imprescindibile di questi tempi. A vincere saranno i marchi capaci di accettare questa sfida, e puntare su una rivoluzione e razionalizzazione delle loro produzioni, creando o rafforzando i valori che li contraddistinguono rispetto ai loro competitor, rafforzando il tessuto umano dei compratori e degli acquirenti che in quei valori si riconoscono. A perdere, in ogni caso, sarà l'anonima e massiva produzione del fast-fashion, che, di fronte ad una crisi globale come quella che si sta attraversando, si staglia in tutta la sua luccicante irrilevanza.