Nel mezzo della provincia di Lecce, tra l’esuberante accalcarsi di palazzi e chiese gotici, barocchi, rococò e tarantati che è il borgo antico di Galatina, spicca la presenza discreta, quasi sabauda, delle vetrine della pasticceria Ascalone. Secondo la leggenda, questa è la Cappella degli Scrovegni del dolce chiamato pasticciotto: il luogo in cui diverse tradizioni e intenzioni sono state codificate, una volta per tutte, in una sola forma. Un po’ come fece Giotto con l’arte moderna, per capirci subito su quanto sia presa sul serio, qui, quella leggenda.

Iscritto al registro delle imprese storiche con l’altisonante data 1745, Ascalone è fatto così: fuori Belle Époque e dentro profondo Salento. È spaccato in due: da una parte il front-office (facente funzione di salotto cittadino) e, dall’altra, il laboratorio dietro le quinte. È difficile stabilire quale delle due metà di questo teatro sia la più iperattiva e fragorosa. Le voci più che garrule delle sorelle Sabrina e Maria Cristina, che alternano armoniosamente molte interiezioni e pochissimi eufemismi — e che vi accolgono già ben prima di aver superato le tendine di pizzo che le separano da via Vittorio Emanuele II — non possono non stridere col registratore di cassa d’epoca, le vetrinette linde e vezzose, le sedie damascate, la boiserie ovunque, il marmo immacolato del bancone, lo specchio alle spalle del bancone, in modalità Renoir alle Folies-Bergère. Ma appena lo sguardo vi cade sul pavimento a grandi scacchi bianchi e neri, la scena già cambia, e capite di essere capitati in piena Alice nel Paese delle Meraviglie. Se Ascalone fosse una canzone sarebbe un pezzo di Battiato-Sgalambro prima maniera: grammatica impeccabile, con musica e testo discretamente fuori di testa.

Gli iniziati chiamano questo locale “bar” anche se, a memoria di galatinese, nessuno ci ha mai preso un caffè o un liquore. Qui si viene per i pasticciotti; quando finiscono — e finiscono presto — per rabboccare le scorte di paste secche o di gossip fresco, tutto fatto in casa. Avendo a disposizione solo un’ora, in una vita, da trascorrere in Salento, basterebbero dieci minuti da Ascalone e il resto sull’Adriatico o sullo Jonio, secondo il vento. Ascalone è l’opposto del modello di pasticceria che spande profumi per la via, favorendo la classica navigazione GPS olfattiva. È anche l’opposto del modello di pasticceria, in generale. Le sue vetrine sono praticamente sempre vuote, come se la famiglia che vi impera ci tenesse ad alimentare gli avventori, prima ancora che dei suoi dolci, di un altrettanto delizioso senso di incertezza; quasi che, le volte in cui qualcuno riuscisse effettivamente ad accaparrarsi un’intera guantiera di pasticciotti, fosse perché se l’è davvero meritato. Perfino il cliente veterano approccia Ascalone con una buona dose di fatalismo, anche in caso di prenotazione.

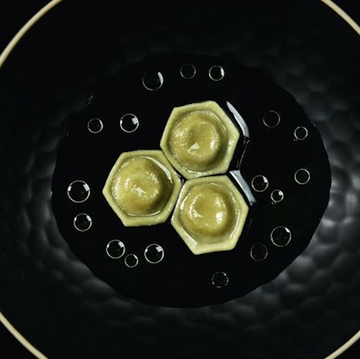

Ogni giorno viene prodotto poco più un centinaio di pasticciotti, a numero chiuso. Due infornate al dì di due teglie, nei due forni disponibili nel laboratorio, regno dell’altro fratello Davide e suo nipote Vincenzo (figlio di Sabrina). 330 gradi e via, a raffreddarsi quanto basta prima di cominciare ad assorbire umidità e mondo esterno. Si usano sempre gli stessi ingredienti e le stesse forme di zinco scurissimo (avranno almeno un secolo), che non si possono mettere una sull’altra, ma solo una accanto all’altra. La stessa cremiera col grande albero a spirale che girava, girava e gira ancora. Anche in questo Paese di deroghe, non si farà mai un decreto Sblocca-Ascalone. Le regole sono le regole, e non solo di produzione, ma di vita. Intendiamoci: basta uno di questi pasticciotti pro capite per essere felici; anche perché, tra le regole, c’è quella di farli con lo strutto.

Ciascuno di questi pasticciotti è un santuario portatile disciplinato e controllato né più né meno di quanto lo sono i nigiri di quegli dèi del sushi alla Jiro Ono. Il pasticciotto ascaloniano, infatti, non è solo un’intera tradizione dolciaria in formato tascabile, ma anche il modellino in pastafrolla di un progetto architettonico a cui corrisponde una precisa visione del mondo. Pochi prodotti di pasticceria si sono posti e hanno risolto con altrettanta efficacia il problema del rapporto tra interno ed esterno, come questo serbatoietto, in pastafrolla stagna, pieno di crema pasticcera. Con la sua cupoletta spennellata d’uovo, che al termine della cottura diviene colore dell’ambra, il pasticciotto è un pezzo di rocaille staccato dalla vicina facciata di San Pietro e reso commestibile.

A differenza di tanti altri storici dessert monoporzione (come la cassatina) il bello del pasticciotto è che nasce prima nella versione pocket, con la sua dignità dolciaria, e solo dopo — a riprova della grandezza del piccolo originale — viene il formato famiglia: la torta pasticciotto. Davide contro Golia; la scoperta della quota single quando le famiglie erano ancora numerose e doveva essere tanto più struggente godersi un pasticciotto tutto per sé, al riparo da bocche indiscrete, in un atto di sano egoismo alimentare ante-litteram.

Il pasticciotto ascaloniano non è solo limitato nel tempo, ma anche nello spazio. È estremamente site specific: non rifornisce altri bar o ristoranti, non ha un sito web, vade retro franchising, non viene consegnato a domicilio e le sorelle Ascalone ne sconsigliano anche piuttosto veementemente l’asporto per distanze superiori ai confini della provincia di Lecce. L’ideale sarebbe consumarlo in situ, possibilmente ancora tiepido. Tutt’al più è consigliabile mangiarlo camminando per le vie che portano dall’Orologio alla Basilica di Santa Caterina, che è separata da Ascalone il giusto numero di passi e di bocconi perché il piacere terreno di riunire in un solo morso crema e pastafrolla, che il pasticcere aveva magistralmente separato, si possa confrontare la suggestione ultraterrena di quei meravigliosi affreschi (stavolta realmente di scuola giottesca).

il pasticciotto di Ascalone continua a essere eccezionale così. Sono tanti gli imbastardimenti, come quelli che fanno cambiare colore alla pasta e/o alla crema a mo’ di cover di cellulare. Non mancano i surgelati o i crudi da cuocere. Ha fatto notizia, per qualche tempo, addirittura un pasticciotto “Obama” al cioccolato, con cui un dolciere temerario, proveniente da un’altra zona del Salento, volle omaggiare l’allora presidente USA.

A venti chilometri più a Nord un’altra pasticceria reclama almeno due dei primati ascaloniani: l’essere stata la prima a concepire questa incarnazione del pasticciotto e l’essere la migliore a farlo. I pasticciotti di Ascalone a Galatina e Alvino a Lecce sono l’uno l’opposto dell’altro, come del resto i locali che li ospitano. Numero chiuso contro democrazia. Una famiglia multifunzione contro decine di baristi e camerieri. Solo dolci contro gelati, patatine, il presente. Un tavolino solo, all’interno, su cui non osa sedersi quasi nessuno, contro tavoli e tavolate nella piazza principale del capoluogo salentino. Fortuna vuole che il pasticciotto sia riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura come Prodotto Agroalimentare Tradizionale sia di Galatina che di Lecce.

È curioso che il culto di un luogo così rigoroso e apparentemente apollineo sia stato officiato, per tanti anni, da un patriarca come Andrea Ascalone (padre degli attuali gestori), il cui profilo psicologico era oggetto di leggende ancora prima che lasciasse il suo laboratorio e, ahinoi, questo mondo, visto che, da quando, ancora giovanotto, era tornato dalla Svizzera, dove si era fatto le ossa da pasticcere, pochissimi galatinesi lo hanno mai visto fuori dalla sua pasticceria. Andrea era un anarco-stacanovista, coniugando Salento e Repubblica Elvetica non per una spinta produttivistica, ma per adempiere un destino che riteneva ineluttabile, nella forma del connubio tra crema e pasta, come quello tra genio e dedizione. Oltre che maestro di pasticceria, lo era anche di improvvisazione teatrale, estemporaneo quanto era matematico il computo degli ingredienti nelle sue ricette. Se gli chiedevi più di venti pasticciotti ti scrutava nell’anima e poteva sbottare, col suo vocione da basso rossiniano: “Dove devi arrivare? A Varese? Na’, dammi qua, che domani non sono più buoni”. La pasticceria sotto Andrea era un cenacolo in cui si commentava la politica e, soprattutto, la società di Galatina, in ogni suo minimo recesso, anche quelli più piccanti, che solo lui sembrava conoscere e indagare, anche a fronte di tanta dolcezza: preti con colpe inconfessabili, figli illegittimi, mogli fedifraghe. Si favoleggia che, in un lontano passato, Ascalone, fosse tra le pasticcerie by appointment di casa Borbone a Napoli. Quel che è certo è che Andrea, antropologo dilettante e pr professionista, ha avuto tra i suoi clienti Giovanni Paolo II e José Saramago, passando per Vladimir Luxuria.

Aveva ereditato una bottega i cui comparti amministrativo e creativo era suddivisi equamente tra femmine e maschi, nel seguente modo. Alla cassa una sigaretta e, intorno alla sigaretta, c’era la zi’ Nena (Filomena, perennemente in fumata) e la zi’ Lucia, anch’ella nubile, seduta di fianco. Mesciu Toto (Salvatore), padre di Andrea, nel retropalco a fare i dolci, ma sempre pronto a fare capolino sulla scena, per la chiacchiera. Oggi quei Buddenbroock meridiani degli Ascalone sembrano aver istintivamente ripristinato questa suddivisione di gineceo (drammaturgia, contabilità) e androceo (produzione, genio). Solo Andrea era riuscito a incarnare in una sola persona tutti i doni di famiglia.