Di norma guardi Capri e qualunque altra isola del Mediterraneo già presente nel tuo rullino di iPhoto sembrerà Capri senza il beneficio dell’ottimizzazione automatica del bilanciamento del colore (soprattutto per i toni del blu/verde). Com’è possibile che una torta al cioccolato dall’aspetto dimesso, quasi austero, come la torta caprese, abbia finito per simboleggiare una parte consistente o, comunque, caloricamente rilevante dell’anima di un luogo plateale e sgargiante come Capri?

Sassosa e ricca di scoscendimenti, storicamente priva di sorgenti d’acqua dolce ma naturalmente incline alla mitopoiesi e al terrazzamento panoramico, Capri è stata una regina di queerness da prima che esistesse la normalità. Non ha mai avuto alcuna ritrosia a mostrare quanto le fortune e l’estro di donne e uomini di innumerevoli epoche, lignaggi e provenienze l’abbiano ritoccata e resa ancora più vistosamente bella. È un’opera della natura che aveva bisogno solo di divenire location di poemi omerici e film con Totò per raggiungere una perfezione assolutamente relativa, insulare ma mai isolata, spesso alla moda ma mai del tutto contemporanea. Un equilibrio fra pittoresco e sublime da fare invidia a una mostra di Turner feat. Constable, equamente suddiviso tra baraonde architettoniche e geometrie vegetali, fucsia di bouganville chiuse in giardino e fucsia di camicie aperte sul petto; limoneti e gelaterie, rupi e boutique, scogli e piazzette: Anacapri e Capri.

A differenza di molte altre isole, verso cui si naviga per scordare la vita sulla terraferma, a Capri si è andati generalmente per portarsi dietro un’idea di sé, mischiandola con quel non so che di antico, magico e imperscrutabile che ha saputo digerire, nel tempo, le follie dell’imperatore Tiberio e i pantaloni da torero di Dado Ruspoli; e che, in assenza di migliori definizioni, com’è avvenuto per sandali e passi di danza, pattern di maglie e stili di mobilio, si dice “alla caprese” (fuori dall’isola ne è sinonimo: “fa molto Capri”).

Qui hanno trovato il cielo in una wunderkammer (senza più pareti, ma oleandri) scrittori e biologi, principesse, pittori, ministri e faccendieri. Per secoli ciascuna categoria umana più o meno in vista, da Arnold Böcklin a Greta Garbo, da Pablo Neruda a Mario Scelba, vi è approdata a turno per riscrivere le regole della propria visione del mondo. Oggi, che non c’è più Graham Green (e neanche Moravia), la maggior parte dei visitatori di Capri, per quanto leggero possa essere il bagaglio da imbarcare giornalmente sull’aliscafo, continua a portare comunque sull’isola quel pezzo più o meno ingombrante di sé. E dato che è un po’ di secoli che abbiamo perso di vista l’idea iniziale di progresso etico-sociale, e considerato anche che lo spazio a disposizione è limitato, questo fatto del pezzo di sé è risultato in effetti un’arma a doppio taglio.

Capri è così aperta alle interpretazioni e alle contaminazioni che a volte rischia di sembrare uno Stradivari che, in mano al musicista sbagliato, potrebbe suonare come un violino Amazon Choice scordato. Il suo miglior pregio e, al tempo stesso, il suo peggior difetto è, infatti, quello di essere un giardino all’italiana fatto isola. Anche le sue parti intatte sembrano conformate così più per dar piacere all’occhio o allo spirito che per reali motivazioni geologiche. Sono i rischi del mestiere di luogo ameno. Prendete la galleria che spacca in due il Faraglione di Mezzo: è l’arco di trionfo della mente sul paesaggio, il simbolo perfetto della natura che si assoggetta al significato che l’uomo, guardandola o passandoci attraverso a bordo di un gommone, le vuole imprimere. La fascinazione di Capri è un arcano millenario che si svela, puntualmente e ciclicamente, non appena hai facoltà di arredarvi una villa, recintarvi una ginestra o, perlomeno, prenotarvi una cabina alla Canzone del Mare. Per tutti questi motivi, di un luogo in cui tutto deve essere inevitabilmente sexy e necessariamente incantevole; e che, a partire dagli anni Cinquanta, è diventato una specie di laboratorio sartoriale in mare aperto; in cui gladioli e i limoni femminielli sembrano imitare Emilio Pucci, anziché viceversa; in cui perfino la lucertola tipica — oltre che la Grotta, il cielo, l’isola stessa — è azzurra (vivendo su due dei tre faraglioni, si mimetizza come può con l’acqua), è quantomeno curioso che il dolce più rappresentativo sia quello che meno di tutti “fa Capri”: un disco al cioccolato, la cui massa piatta e scura è interrotta qua e là da una scheggia di mandorla tritata.

Per avvicinarvi alla torta di mandorle (quello che il resto del mondo chiama torta caprese, gli isolani chiamano torta di mandorle), allontanatevi dalle luci del varietà e provate a scendere a Marina Piccola a notte fonda, in punta di piedi sui ciottoli non più roventi. Aprite in silenzio il pacchetto della pasticceria Buonocore e abbandonatevi al piacere di un dessert che è come il mare a quell’ora: nero e calmo; tutt’al più, soprattutto quando la luna è molto luminosa e c’è qualche ondina, lo vedrete leggermente increspato in superficie da uno strato di zucchero a velo.

Sono molte le leggende sull’origine della torta caprese. Quasi tutte concordano sul non farla nascere in pasticceria, ma nella cucina di qualche villa dal nome mitteleuropeo, cullata da un soffio di cosmopolitismo ma nutrita sostanziosamente di ingredienti locali. Una delle meno accreditate e più verosimili (con buona pace di quella coi sicari di Al Capone) comincia a metà degli anni Quaranta con Jolanda (madre della Brunella di Terrazza Brunella), grande raccoglitrice di mandorle nel parco di Villa Vismara, di cui era custode insieme al marito. Una dama della diplomazia russa, conosciuta come “La Principessa”, ospite della villa, le domandò un dolce che le ricordasse sapori dell’infanzia distante e aristocratica. Le mandorle c’erano, gli Alleati avevano da poco introdotto le tavolette di cioccolata, e la torta fu fatta.

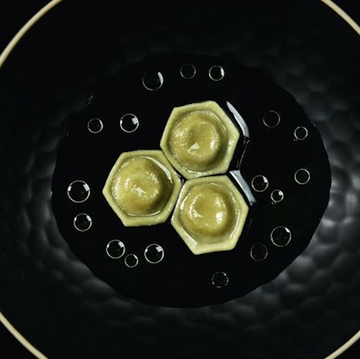

Non ci sono decorazioni di caprese sbagliate: le torte sono spesso istoriate come arti ingessati. Gli ornamenti più interessanti sono a forma del centrotavola di pizzo che ha fatto da setaccio al momento della loro esecuzione. I pasticceri più canonici non addobbano affatto. Se proprio dovete decorare una torta di mandorle, invece del pur molto diffuso copy — lapalissiano e, francamente, un po’ sospetto — “Torta Caprese”, scegliete di farvi ricordare per aver saputo aspettare l’ultimo momento e aver scritto t’amo sul gâteau.

C’è chi dice che sulla caprese ci vada il limoncello, chi lo Strega, chi l’Amaretto, chi del rum. Lo stesso Buonocore, nel centro di Capri, ha inventato la caprese al limone, che gli anacapresi si ostinano a chiamare “torta anacaprese”. Ogni famiglia di Capri ha la sua ricetta. Ma le migliori non hanno bisogno di sussidi alcolici per superare qualunque space cake in quanto a capacità di far viaggiare.

Di tante cose “alla caprese”, dai pantaloni all’insalata, la torta è l’unico in grado di ricongiungere Capri a un passato in cui era l’isola più greca del Tirreno, misterica ma a portata di mano (superate le correnti e domati i venti), straniera e napoletana, insidiosa ma accogliente. È un dolce a sfioro, un'infinity cake in cui la volta del cielo e le briciole in terra costituiscono un unico fluire, accorciando le distanze tra la Capri palese e quella recondita, quella elegantissima e quella popolarissima. Per questo il suo interno deve essere sempre umido e mai secco. La caprese non è una torta elaborata, non è fatta di diversi strati con più consistenze: ha un impasto grossolano che si gira tutto insieme. Ma ogni boccone è una storia. E, adesso, anche se non vedete niente, vi passa tutta Capri davanti.

Ecco i barcaioli che si affannano a ripetere, ogni mezz’ora, le stesse contrazioni e distensioni degli addominali alti e bassi, per passare sotto l’ingresso della Grotta Azzurra, piegati in due da una danza che è come un limbo rupestre, pur conservando spesso pance considerevoli. Ecco il tradizionale turista mordi e fuggi che dà del turista mordi e fuggi a un altro turista mordi e fuggi, autoassolvendosi dalle proprie colpe e prescrivendosi tre caffè e due coppette ai “sapori di Capri”.

Ora che la complessità appare una scempiaggine, sentite in lontananza il tintinnio delle posate della Terrazza di Lucullo all’Hotel Caesar Augustus, che di giorno vi era parso uno dei gradi più alti che la civiltà occidentale potesse raggiungere, proprio agli antipodi di quella orientale: niente è essenziale, tutto è superfluo, ma così ben organizzato che sembra necessario. (In effetti, anche se siete in estasi iperglicemica, vi resta comunque una dose di ammirazione per i pensatoi, le terrazzine da un solo tavolo sospese tra aria e suolo: piccoli monumenti allo sprezzo della difficoltà di servire seppie appena scottate, dopo averle aromatizzate con erbe colte da quell’orto a strapiombo per trecento metri sulla realtà).

Di quel portento diurno ora, a occhi chiusi e a bocca spalancata, vedete solo l’illusione di ricreare per un’oligarchia di viaggiatori la sensazione del potere assoluto sul traffico delle barche e dei pedoni, fosse anche solo per la durata di una sessione di osservazione dell’isola alle spalle della statua del primo imperatore di Roma, alle cui orecchie di pietra il canto delle sirene di Instagram deve risultare più irresistibile di quanto fu quello omerico per le orecchie di Ulisse. Per fortuna non c’è luogo abbastanza turistico, anche il più turistico del mondo — turistico da prima che ci fosse una nozione di turismo — che non conosca una sua autenticità nei ricordi che ne hai se sbagli strada di giorno o prendi quella giusta la sera.

Ciascun morso che darete a quella caprese così ben dosata di burro sarà il viatico per mettere da parte per qualche ora l’azzurro flagship e abbracciare l’ignoto, tuffandovi nel vuoto, senza rete e rigorosamente senza farina, proprio come fece l’inventrice o l’inventore della torta stessa. Forse un simile salto nel buio dovrebbe fare Capri per lasciarsi alle spalle la taccia di iper-luogo sulla china del divenire non-luogo. Il dark side di Capri non è allora, come dicono alcuni perfidi ortodossi della movida, Anacapri, ma questa benedetta torta. Certamente si tratta di uno di quei lati oscuri a trabocchetto. È come con la Regina della Notte di Mozart: all’inizio temi che la sua mission sia quella di sottrarre bellezza e policromia, ma invece li contiene tutti e alla fine è lei la più buona. O dolce cintura nera di immaginazione, indulgente invito a mettere da parte il visibile, per quanto attraente e ad accettare l’invisibile, per quanto indecifrabile, grazie di resistere.