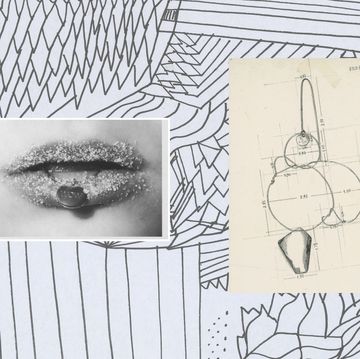

L'ultima volta che ho chiacchierato con Anna Piaggi - una persona di rara gentilezza e cordialità che la rendevano così meravigliosamente lontana dalle presuntuose e presunte "Fashion Icon" di oggi- abbiamo preso un taxi. Io, rinserrato nel solito cappotto nero d'ordinanza, divisa ufficiale di quelli dotati di cartoncino per entrare ai défilé. Lei, vestita da musica. Da musica. Un turbinio di veli anni Venti su una divisa da cameriere comprata in un negozio milanese di livree per maggiordomi e, sulla ciocca blu, un cappellino cosparso di note brillanti. Il fatto che non facilmente trovammo un tassista disposto a caricarci testimonia quanto Anna sia stata sempre una disubbidiente alle norme prescritte da un sistema della moda che lascia sempre meno libertà di pensiero tanto più sembra offrire una varietà di scelta, con il risultato di ingabbiare le persone dentro tendenze, stili. trend. Compreso quello della chirurgia estetica, contro cui si era sempre ribellata, in favore di makeup colorati, eccessivi, vistosi. Anna Piaggi era un'anarchica dello stile, una body performer che usava il suo corpo e la sua cultura per esplorare ogni significato della parola "moda" e la traduceva in un neologismo per ogni mise, per ogni creazione indossabile. Tutte le volte che appariva era l'epifania di un'operazione artistica che depositava su di sé con attenzione e cura. Maestra e Grande Ispiratrice non solo dei giornalisti (certi titoli per le "Doppie Pagine" su Vogue Italia, rimangono indelebili: "Broche Brioche" "Moda Thriller...", poi raccolti in un libro edito da Leonardo, con il sottotitolo Fashion Algebra) ma anche degli stilisti, dei creativi, degli imprenditori. A lei, che era stata moglie di Alfa Castaldi, dei più grandi fotografi di moda italiani, amica intima di Vern Lambert, tra i più grandi connoisseur internazionali di moda, anche il non tenero Karl Lagerfeld ha dedicato un libro: Anna Chronique, dove l'estroso visionario teutonico aveva trovato chi, finalmente!, sapeva tenergli testa e insieme assecondarlo. Nei disegni di Karl, ecco Anna che lava i piatti in guanti di gomma e tunica in voile di Paul Poiret, Anna con occhiali da aviatore su un cappottino di Balenciaga e stivaloni da pescatore, Anna con un camice da infermiera sopra una pelliccia di zibellino. Fregandosene allegramente di tutto ciò che potesse essere prezioso solo per una firma o un logo, liberava associazioni vestimentarie tra idee e immagini, suggestioni e provocazioni, suoni linguistici e ricordi visivi, ricreati come patchwork emotivi da portarsi addosso. Era un trionfo di coltissima libertà, un viaggio tessile tra arte, grafica, esotismi di varie geografie, omaggi ai grandi del passato e a quelli del presente. Anna Piaggi dimostrava che nello spazio illusoriamente illimitato della moda, in realtà l'ipocrisia del "ben vestire" regnava sovrana in tutta la sua borghesuccia miseria e lo faceva pescando con metodo matematicamente autorappresentativo da quell'armadio grande come la sua casa. L'ho ammirata vestita da vento, da Ninfa, da cacciatore, da prestigiatore, da fata, da guerrigliera. Ma non c'era "mascheramento", solo rivelazione di sé che escludeva ogni caduta nel ridicolo e anzi faceva apparire vecchissime e fuori moda tutte le altre Anne che arrivano alle sfilate con l'abito e gli accessori messi esattamente come in passerella e quindi superati, impersonali, antiquati. Per lei i vestiti non erano "prodotti" ma estensioni del carattere e la moda equivaleva a espressione d'intelligenza e di connessione, ben prima che arrivasse un qualunque social network a suggerirci cosa scegliere perché era lei, il suo moodboard. Dietro ogni cappello, ogni bracciale, ogni orecchino, ogni paio di scarpe c'era amore, passione e cultura: un lusso che non prevedeva la ricchezza come "status" per arrivare all'eleganza. Ma che diventava "symbol" di una mente e di un'anima vivificati da una curiosità costante, da una vigilanza continua a quello che il mondo proponeva in termini di estetica (e di etica). Mi ha insegnato a parlare di vestiti andando oltre i vestiti. Senza vergognarsi di occuparsi di superfici quanto, piuttosto, di essere superficiali. Grazie, Anna.

Anna (st)ruggente

L'eroismo di essere se stesse: una maestra di stile ostile alle tendenze.

Watch Next

#FashionWeLove marzo 2024

Il doppio fallimento degli influencer

Il guardaroba di Vivienne Westwood all'asta

The Prince of Gold Smiths

Pubblicità - Continua a leggere di seguito

Pubblicità - Continua a leggere di seguito