Bisogna essere perfezionisti, per essere dissacranti. Anche per fare la Rivoluzione, in fondo, c'è bisogno di metodo. Sta in un dettaglio, il talento senza pari di Lee Alexander McQueen, ultimo dei couturier del secolo scorso a modificare in maniera rilevante le certezze nell'armadio, e fuori, con la sicurezza di chi credeva non ci fosse nulla di sacro, tranne l'arte. Una teoria ribadita in maniera consistente dal documentario McQueen, attualmente in programmazione nei cinema, e firmato da Ian Bonhôte e Peter Ettedgui, racconto visivo attraverso le parole di chi c'era, della carriera breve e travolgente del designer britannico suicida nel 2010. Uno squarcio – molto ben recensito – utile a capire la complessità dell'essere umano che si nascondeva dietro la fisicità goffa – mai accettata e infine snellita con un bisturi – di Alexander, nato nel 1969, ultimo di sei figli, dal tassista Roland e dall'insegnante di scienze sociali Joey, madre molto amata e sempre nel front row delle sue sfilate.

Le case popolari agli inizi, i sobborghi di Stratford nell'infanzia, la parabola di Alexander McQueen ricorda certi romanzi di formazione dickensiani ambientati in una Londra grigia di smog. Non dimostra particolari talenti, tanto che a 16 anni lascia la scuola, e nulla farebbe presagire un epilogo diverso da una vita di provincia priva di particolari che travalichino i confini di una normalità noiosa, ma rassicurante. Ed invece si presenta a Savile Row, la via primigenia del fatto su misura inglese, come apprendista, prima nel retrobottega di Anderson & Sheppard, poi da Gieves & Hawkes, dimostrando una certa attitudine nella costruzione di giacche e revers, testimoniata anche dalla sorella, prima modella sulla quale imbastisce con noncuranza gonne che calzano alla perfezione.

Ha fame di imparare, nessuno sembra stargli al passo, ma i mezzi economici sono quelli che sono, impensabile iscriversi alla Central Saint Martins, fucina scolastica che ha formato nomi come quelli di John Galliano, Hussein Chalayan e Giles Deacon. Fugge per un paio di mesi, senza aver programmato molto, a Milano. Una settimana dopo, lavora al fianco di Romeo Gigli, negli Anni 90 sommo custode di una certa eleganza intellettuale. La convivenza lavorativa è difficile, e fa emergere quell'attitudine alla ribellione, quintessenza dell'essere inglesi quanto il tè delle 5, che Alexander nasconde sotto qualche smorfia, e nelle imbastiture degli abiti: è proprio Gigli a raccontare divertito nel film che, dopo averlo costretto a rifare una giacca diverse volte, mai soddisfatto del risultato, all'ennesimo tentativo fallito, si appresta egli stesso a scucire il capo, scoprendo all'interno la scritta “Fuck you Romeo”.

Ma più che gli uomini, nella vita di McQueen è fondamentale il rapporto con le donne, un colorato e rumoroso gineceo che lo circonda, e che cerca a turno di promuoverne il talento, assecondarne gli umori altalenanti – frutto avvelenato degli antidepressivi, e poi delle droghe, che usa senza parsimonia – o, semplicemente, essere testimoni di prima mano di quella vita straordinaria. E la forza del film è anche quello di ritrovarle tutte, e tutte prontissime a difenderlo da quelle accuse di misoginia, che lo hanno perseguitato per tutta la sua carriera. L'origine della diceria è nella durezza di certe sfilate dove le donne sfilano in stato confusionale, come appena sopravvissute a una violenza, i pantaloni dalla vita bassissima che lasciano intravedere il pube, poi denominati bumsters (Lo stupro delle Highlands, autunno/inverno 1995), o anche per la tortura di quelle scarpe a metà tra uomo e rettile, le Armadillo shoes. Critiche alle quali Alexander McQueen ha sempre risposto senza usare mezzi termini, privo di un ufficio stampa che potesse moderarne i toni, o mitigare le asperità.

Dove altri glissano, sperando che ignorare le dicerie contribuisca a farle svanire, lui racconta in un'intervista che la violenza sulle donne sa cos'è, l'ha vista da vicino quando ha conosciuto, ancora bambino, l'ex marito di sua sorella, di cui ha subito (inoltre) gli abusi. Le sue donne, quelle che manda in passerella, sono sopravvissute, guerriere testarde che indossano abiti come armature, e che hanno pagato il prezzo di essersi affrancate dal patriarcato manesco. Nella vita privata, la sua preferita è Joey, la madre, tanto che si suiciderà qualche giorno dopo la sua morte, non riuscendo forse a sostenerne la perdita. Ma è la zia a riempire il ruolo, sempre dickensiano, di aiutante, al pari di Abel di Grandi Speranze: sarà lei infatti a pagargli la retta per frequentare la Central Saint Martins.

Katy England, invece, la incontra fuori da una sfilata dove la stylist cerca di imbucarsi: diventerà la sua mano destra, quella capace di dare una coerenza alle sue visioni, traducendone l'estetica in una maniera organica, e poi divenuta riconoscibile, l'unica “seconda opinione” che McQueen richiederà, per buona parte della sua carriera.

A fargli da mentore, invece, è Isabella Blow, eccentrico prodotto dell'aristocrazia militare anglosassone – figlia di Sir Evelyn Delves Broughton, che nel 1994 però nella migliore tradizione da feuilleton la diserederà – fashion director del Tatler, che compra in blocco per 5000 £ tutta la prima collezione di Alexander, fresco di diploma alla Central Saint Martins, nel 1992. Del suo protetto indossa i vestiti, ne diventa lo sponsor e l'ombra, introducendolo in un mondo altrimenti inaccessibile, tra Ceo e fashion director. Il rapporto si incrina nel 2000, quando Gucci acquista una quota di maggioranza di Alexander McQueen. Il gossip infuria, il passaparola sostiene che Alexander abbia lasciato fuori Isabella dai giochi, non dandole nessun incarico, nonostante sia stata lei, a mandare avanti le trattative con il gruppo guidato in quel momento dal Ceo Domenico De Sole. Il finale non è, purtroppo, da romanzo d'appendice. Isabella scopre di avere un cancro alle ovaie, una spada di Damocle che pende su un corpo fragile, gravato già da un disturbo bipolare diagnosticatole qualche mese prima, e dalla depressione per la sua infertilità, che non le aveva mai concesso un figlio. Si toglie la vita nel 2007 avvelenandosi con un erbicida, nella sua tenuta a Gloucester. McQueen, ragazzo dell'East end che non ha mai rinunciato alla sua autenticità, e non si è mai piegato alle formalità che il suo rango di enfant prodige della moda inglese avrebbe a quel punto richiesto, tuona a mezzo stampa contro chi sparge sale su quella ferita.

La verità sull'altalena emotiva di quel rapporto è sepolta con loro, come dovrebbe essere, e al documentario va il merito di indagare senza divenire mai morboso. Al funerale di Isabella, si aggira da solo, il volto trasfigurato da un dolore rabbioso, con le braccia incrociate e il kilt, affrontando senza ombrello la pioggia sottile che avvolge il cielo sopra la cattedrale di Gloucester. Sul feretro, oltre ai fiori, c'è un cappello, creazione dell'altro protetto di Isabella, Philip Treacy, con il quale McQueen lavora a quattro mani per la sua collezione Spring/Summer 2008, La dame Bleue, tributo alla mentore comune: copricapi sontuosi e ispirati alla natura, farfalle e uccelli, sono esagerati e vistosi come sarebbe piaciuto a lei, che confessava di indossarli per evitare la fisicità – e l'ipocrisia – di certi saluti. Treacy e McQueen hanno già collaborato ad altre sfilate del marchio, ma in quella occasione escono in passerella insieme, rendendo chiaro l'omaggio. Alexander indossa lo stesso kilt scozzese del funerale, ed in effetti le radici scozzesi, scoperte per caso, grazie alla nonna – altra donna forte che si inserisce a pieno titolo nella mitologia femminile di McQueen – diventano importanti e fonte di ispirazione per alcune sue sfilate.

Dopo “Lo stupro delle Highland” critica non esattamente velata alla violenza perpetrata dall'Impero inglese, durante la guerra causata dall'Insurrezione Giacobita del 1745, per la collezione autunno/inverno 2006 Alexander torna sul tema. “Le vedove di Culloden” è un riferimento all'omonima battaglia, del 1746, che mise fine ai sogni d'indipendenza scozzesi. Il titolo sull'invito è in Gaelico, a sottolineare l'importanza di una lingua, e di una cultura, che l'Inghilterra ha cercato di cancellare. I vestiti in tartan si portano con sottogonne in tulle, la malinconia teatrale alla quale il designer è affezionato, raggiunge l'acme quando in passerella, tramite una piramide di vetro, si palesa l'ologramma a grandezza naturale di Kate Moss, che balla in un abito in chiffon, sulle note della colonna sonora di Schindler's List, firmata da John Williams.

Il rapporto ossessivo dell'uomo con la tecnologia, la sua pervasività e la sua attitudine voyeuristica, costituiscono un'altra grande fonte di ispirazione. Dopo anni inutili passati a occupare il banco con una certa svogliatezza, l'hooligan della moda, come viene chiamato, scopre una fame senza pari per l'arte contemporanea e la sua storia, che filtra in maniera disturbante attraverso un'estetica steam-punk, che attinge a piene mani da un immaginario gotico, vittoriano, cupo. “Venire a una mia sfilata non è il brunch della domenica. La gente deve uscirne disgustata, turbata. L'obiettivo è scatenare una reazione forte”, sostiene. E le reazioni forti arrivano già con la Spring/Summer 1999: alla fine dello show, la modella canadese Shalom Harlow si trova su una piattaforma girevole, due braccia meccaniche le danzano intorno come cobra, il cui veleno è uno spray che colora l'immacolato vestito della modella. La violenza della macchina di fronte alla quale l'uomo – o in questo caso, la donna – nulla può. Gli applausi sono scroscianti.

L’amore non guarda negli occhi. Tredici anni con Lee Alexander McQueen, di Annie Deniau (16 euro su Amazon.it)

Meno calorosa è la reazione di fronte a Voss, collezione spring/summer 2001. I giornalisti, con i quali McQueen non va sempre d'accordo aspettano un'ora, seduti di fronte ad una gabbia specchiata, nella quale combattono per non guardarsi, il disagio che supera l'abituale vanità. Quando si va in scena, si scopre che oltre quello specchio ci sono le modelle, incapaci di vedere all'esterno. Bende intorno alla testa, delicati vestiti di tulle e ruches sul corpo, si accasciano contro la gabbia. La sensazione è quella di un manicomio, Kate Moss e Karen Elson girano intorno ad un cubo fin quando le luci calano. In sottofondo si sente il rumore costante di macchine che registrano il battito cardiaco, poi le pareti del cubo cadono, frantumandosi al suolo: al suo interno c'è la scrittrice Michelle Olley, adagiata, nuda come in un dipinto botticelliano, su una chaise longue, il respiratore attaccato ad una maschera antigas che la rende irriconoscibile. Centinaia di farfalle volano sulla sua testa.

Rimane inspiegabile, anche per chi gli era vicino, il gesto finale con il quale è uscito di scena. La depressione rimane un cancro che non conosce cura. Nulla possono i successi, il denaro, la fama. Una fama che Alexander McQueen paga a caro prezzo, sentendo fortissima la pressione di trasformarsi egli stesso in macchina, con il dovere di produrre un numero esorbitante di collezioni all'anno, e avendo le spalle ormai troppo esili per reggerne il peso. Genio, e terribilmente umano, la pellicola restituisce la misura della difficoltà, anche per chi gli era molto vicino, di raggiungerlo, in quella solitudine cupa. A succedergli, alla guida del marchio c'è Sarah Burton – una donna, ancora – che, di natura estremamente riservata, forse non era d'accordo con l'idea molto pubblica di un documentario. E infatti appare solo di sfuggita, in un vecchio video che la vede alla scrivania degli uffici di Londra, dove era arrivata come stagista.

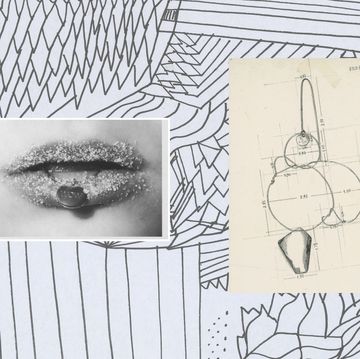

Nessuno ha mai sollevato dei dubbi: raccogliere l'eredità di Alexander McQueen era un compito monumentale che poteva riuscire solo a lei, accanto al creativo per anni. Oggi prosegue nel suo solco – al netto di sfilate molto meno teatrali – e ha appena adibito il secondo piano dello store londinese ad area in costante trasformazione, che ospiterà mostre dedicate ai giovani studenti d'arte. La prima, Unlocking stories, mette a disposizione dei visitatori i materiali tessili e di ispirazione per la collezione della Spring/Summer 2019, accompagnandoli per mano attraverso il processo creativo, ricordando a chi non ha mai avuto la fortuna di vederlo all'opera, qual era la grandezza di Lee Alexander McQueen. Un genio rivoluzionario, che investigava senza timore il lato oscuro e nascosto della difficoltà di essere umani, finendone, inevitabilmente, inghiottito.