Sono andato a farmi un giretto sull’account di Stefano Pilati che proprio su Instagram presenterà il 9 gennaio, in streaming, durante la 97° edizione di Pitti Uomo, un nuovo atto della saga vestimentaria Random Identities. Non una collezione: una serie di oggetti da indossare, progettati per i Milllennial, disegnati di stagione in stagione secondo un input preciso ma non impositivo, che non solo assume il genderless come elemento scontato ma esclude anche la mistica del logo e del lusso così come viene ancora percepito: costoso, esclusivo, elitario. Nasce come marchio digitale a prezzi assolutamente democratici, venduto esclusivamente sulla piattaforma di e-commerce ssense.com, nei Dover Street Market del mondo e, in Italia, da Modes a Milano.

Dicevamo: tra le immagini postate su @stefanopilati, una lo rappresenta in modo specifico. È un suo simbolo, se per simbolo intendiamo un “segno che rende visibile l’invisibile”, secondo uno dei principi dell’artista Paul Klee: il video di un ghepardo («ce ne sono solo settemila al modo», scrive nella didascalia) dietro una rete che lo imprigiona e lo protegge.

Quella costrizione che è anche riparo, visualizza il lavoro di un uomo, prima che di un designer, da sempre scisso tra eleganza e anticonformismo, libertà creativa e le esigenza di un sistema moda che si adegua a un capitalismo novecentesco. «Un sistema che manca di etica, di senso civico e di rispetto. Spendere milioni in un défilé per sedurre i giovani mi sembra assurdo, volgare.

Questa linea di abiti è intrinsecamente lussuosa, perché racchiude il frutto del mio percorso e delle mie competenze. I prezzi non sono “cheap”, come dicono quelli del marketing. Sono giusti, adatti a una linea che sta tra le tendenze del momento e i classici atemporali», dichiarato a un quotidiano francese. Nelle sue interviste le parole che ricorrono di più sono “eleganza”, “bellezza”, “indipendenza”, “modernità”: difficili da mettere insieme in una sola frase, figuriamoci usarli come pilastri di un metodo estetico che invece lui testardamente, ha sempre inseguito. Anche a costo di perdere.

«Oggi, come tutto e tutti, siamo valutati sui volumi che muoviamo e assai meno per la cultura e il gusto che veramente rappresentiamo. Preferiamo la quantità alla qualità di chi sa veramente apprezzare. Se senti il brand prima del cuore, fai un check-out!», dice in un’intervista.

Un dandy con un’anima profondamente punk, che conosce molto bene l’empireo dell’abbigliamento d’alta gamma: milanese, classe ’65, profilo da imperatore romano e braccia tatuate da surfista hawaiano, ha iniziato da Cerruti e, dopo pochi mesi, viene assunto da Giorgio Armani. Nel ’98 lo vuole Miuccia Prada per le collezioni uomo e donna di Miu Miu, finché, dopo aver lavorato come assistente da Tom Ford, è diventato direttore creativo di Yves Saint Laurent dal 2004 al 2012: l’anno in cui non gli è rinnovato il contratto benché abbia ideato alcuni best-seller come la borsa Muse, i sandali Tribute. «Sono una persona creativa, quindi vulnerabile. E talvolta la vulnerabilità, se non riesci a concretizzare le tue idee, si trasforma in fragilità», ha detto in un bellissimo ritratto che il New York Times gli dedicò dopo il suo (forzato) abbandono.

Tornato a Milano Stefano Pilati, diventa direttore creativo di Ermenegildo Zegna, per cui ha creato la linea couture maschile, e di Agnona. Ma abdica a questo ruolo nel 2015. Seguendo come sempre quell’istinto raffinatissimo e animalesco da ghepardo in gabbia, si trasferisce con il compagno a Berlino e non in una delle solite capitali della moda. «È una delle poche città, al contrario di Parigi o Milano, dove non conta la struttura sociale, ma solo ciò che sei e ciò che fai,

», considera un Pilati felice, dopo anni di tormento (molto) ed estasi (poca) che frequenta ambienti diversi, trovandosi a proprio agio in ognuno: un ghepardo liberato dalle sbarre. S’interessa di arte contemporanea, passa le serate al Berghain, tempio della vita notturna techno-anarchica, dentro un’ex centrale elettrica: un’esperienza che i qualche modo lo apre al mondo – lui così riservato, introverso, straniero ai rituali di una moda che paradossalmente più comunica con i consumatori, più elabora crudeli recinti di esclusione.

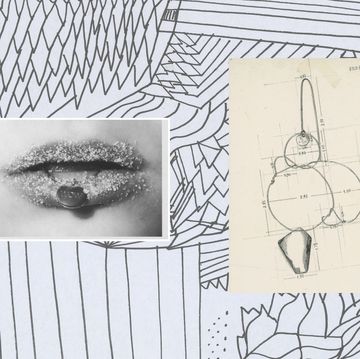

È in Germania che trova quel mix di curiosità e saper fare che è alla base di un’eleganza svelta, evoluta che è alla base di Random Identities. Una collezione che prende il nome da quella cerimonia personale che è l’atto del vestirsi ogni mattina: una cerimonia intima in cui ognuno decide quale identità assumere, basandosi su intuizione, necessità, desiderio, gusto personale: «Vorrei di fatto convertire l’idea di quotidiana reinvenzione di se stessi in abiti dentro cui stare bene e stabiliscano un rapporto con gli altri alla stregua di una conversazione». Linee nette, tagli sartoriali, uno spirito sedizioso nei piercing piazzati su cinture e collane, nei Berlin Baggies, (pantaloni con un’apertura sul retro, perfetti per le toilette no gender del Berghain) o nei Worker Boots con 12 centimetri di tacco a sottolinearne la fluidità di genere. Che siano già un hit tra i giovani di tutto il mondo potrebbe sembrare un paradosso, ma non lo è. La grandezza di Pilati - mai abbastanza compreso finora, mai abbastanza valorizzato precedentemente - sta nelle parole da Emanuele Coccia scritte nel libro Il bene nelle cose. Sostiene che le merci siano la forma assunta dal bene (metafisico) nella società capitalista. In questa prospettiva, la piena realizzazione di sé stessi - che tradizionalmente viene raggiunta grazie all'anelito verso il bene – diventa ora un’impresa alla portata di tutti, «in quanto si compie nel rapporto con gli oggetti che proliferano intorno a noi».