"Un giardino. Nel bel mezzo dell'inferno": così Diana Vreeland, la donna che ha inventato il mestiere di fashion editor prima, e la leggenda di Vogue, di cui fu direttrice, dopo, descriveva la sua casa newyorchese. Se oggi si è abituati alla compostezza inglese di Anna Wintour, una copia carbone di se stessa dagli Anni 80 ad oggi, agli occhiali che schermano il suo sguardo per non rivelarne nessuna emozione e al caschetto aerodinamicamente perfetto, il passato della rivista più famosa del mondo ha visto timoniere molto più vivaci, e molto meno avvezze alle stereotipie. E, per capirlo, bastava entrare in quella casa, completata nel 1957 e poi entrata negli immaginari collettivi nel 1975 quando apparve nelle foto di Horst P. Horst, in un tripudio orgiastico di rosso, quel colore che la ossessionava e per il quale dava il tormento a tutti gli interior designer d'antan dell'epoca, regalando la suggestione della cromia desiderata attraverso coloratissimi riferimenti letterari e pittorici

Si immagina già qui l'espressione sperduta degli operai, di fronte a delle richieste così precise, e che però erano lontanissime da qualunque cartella colore che si affrettavano a fornirle, nel tentativo impacciato ma prammatico di uscire dalla tremenda "crisi cromatica" dell'Anno Domini 1957. Un po' insofferente di fronte a quella dimostrazione di mancanza d'immaginazione, non si sarà comunque scomposta, Diana, nata a Parigi, il bollente sangue scozzese è stato diluito in fondo dalla sottile ironia da americana bene, regalo di sua madre, Emily Key Hoffman, discendente niente di meno che del fratello di George Washington. Al massimo avrà steso la bocca in un sorriso ironico, gesticolando con le mani, tenendo una sigaretta tra le dita, e si sarà misericordiosamente espressa in un altro, e più basilare, suggerimento: "il rosso perfetto è quello dei cappelli dei bambini in tutti i dipinti del Rinascimento".

Se ci si immagina quindi la casa di Anna Wintour come il perfetto backstage per una campagna di Ralph Lauren, il tripudio delle peonie rosa e dell'America Wasp, gagliardetti al nazionalismo e trofei di una qualunque competizione di golf giù, negli Hamptons, con un barboncino consapevole delle differenze tra posate da dolce e coltelli da pesce, la casa di Diana Vreeland era l'implosione, tra scendiletto in velluto, peonie sì, ma di un rosso diabolico, foto, quadri e chincaglierie regalate dagli amici – il contraltare italico delle bomboniere di matrimoni e comunioni – di una mente abituata a viaggiare, anche quando era in casa propria. A salvare le sorti degli addetti ai lavori dell'abitazione, fu il fatto che, in realtà, non si trattava di una metratura pantagruelica: l'ingresso, un salotto a L, con una parte dedicata al tavolo per le cene e dotata di una libreria, e un'altra con quell'iconico divanetto rosso sul quale si adagiava, con il braccio appoggiato allo schienale e le ginocchia appoggiate alla seduta, per chiacchierare con l'invitato che l'aveva incuriosita di più durante la cena, e le due stanze da letto, dove lei e suo marito, l'amato Reed Vreeland, dormivano. Stanze separate come si confà a una coppia che è erede dell'aristocrazia europea, senza le ipocrisie di una certa letteratura televisiva à la Downton Abbey, dove la facciata perbene adottata durante il giorno viene tolta durante la notte di incontri fugaci e proibitissimi.

Semplicemente, Diana e Reed, erano stati abituati così, e forse per le distanze che mettevano senza dover condividere necessariamente il talamo e le abitudini del risveglio – lui era un produttivo banchiere del Guaranty Trust, nonostante il Dna benevolo gli avrebbe volentieri concesso una carriera come attore hollywoodiano à la Gregory Peck, capace di apparire elegante anche nella triade fatale di short bianchi, mocassini E calzini color carne – erano riusciti invece a condividere un matrimonio felice, durato fino alla morte (quella di lui, avvenuta nel 1966, lei lo seguì solo nel 1989, consapevole che c'erano ancora troppe cose da fare, mostre da vedere, e da organizzare al Met, di cui divenne consulente nel 1971, citazioni surrealiste da regalare ai giornalisti e agli accoliti infervorati del Vreelandesimo che la seguivano con devozione religiosa, sperando in una sua apparizione agli eventi mondani, sempre meno con il passare degli anni). Diana Vreeland era aristocratica per nascita, ma a differenza di certe balzane idee darwiniane, che vedono i più ricchi automaticamente come i più belli, il Dna non le aveva fornito, esattamente, una mano vincente, e sua madre glielo ricordava con una certa suprema cattiveria made in USA, quella che addolcisce la stricnina nello sciroppo d'acero, chiamandola "il mio piccolo mostro". E però spiccava lo stesso in mezzo alla folla, nello stesso modo nel quale spiccò agli occhi di Carmel Snow, altra donna leggendaria e già direttrice di Harper's Bazaar che quando la vide una sera, durante un ballo, con un abito di Chanel e dei fiori tra i capelli, decise che quella balzana spilungona dal profilo deciso e la sfacciataggine di chi ha smesso di voler dimostrare qualcosa a qualcuno da molto tempo, doveva lavorare per lei.

E forse per quella sua presenza autorevole, eppure distante dai classici canoni di bellezza, quando si trattava di scovare volti nuovi, anche andando oltre il reame dorato delle modelle e delle loro agenzie, optava sempre per chi, come lei, si ergeva a contro canto di tutte le Audrey Hepburn e le Jackie Kennedy (anche se, ovviamente, curò l'immagine della first lady nei primi anni della presidenza di JFK): fece scattare a David Bailey un Mick Jagger ancora giovane e sconosciuto, commentando teatralmente ogni volta gliene si chiedeva il motivo, "Ah quelle labbra!". Fu la prima a dire a Barbra Streisand, senza se e senza ma "Hai un naso lungo, fanne il tuo marchio di fabbrica", e a farla ritrarre di conseguenza di profilo, truccata come una moderna Nefertiti, si immagina risparmiandole la fatica di infinite ore di terapia per discutere di un difetto fisico che poi, in effetti, ne fece in parte la fama, senza nulla togliere all'indiscutibile talento. E se, per i 26 anni nei quali lavorò da Harper's Bazaar, si fa abbastanza fatica ad immaginarla alla scrivania, quando divenne poi direttrice di Vogue, al lavoro si presentava solo nel pomeriggio, preferendo organizzare shooting e dare direttive fino a mezzogiorno da casa sua, con le chiamate più importanti realizzate dalla vasca. Se quel rosso sacrilego e religioso insieme però abbondava nelle parti comuni della casa, tanto da farle dire che "chiunque abbia l'opportunità di fotografarla, troverebbe la Cappella Sistina un po' spoglia", nella sua camera da letto, lo stesso pattern floreale lontano dal minimalismo svedese si traduceva su carte da parati e tende, e però in ceruleo. Il letto, realizzato da Syrie Maugham, si rifletteva in uno specchio Luigi XVI appoggiato sulla toeletta, carica di vasi di gigli, collezioni di animali in miniatura, e una foto di Reed, incastonata in una cornice laccata di rosso. E proprio le fotografie sono il trait d'union che raccontano il lascito e l'impronta della proprietaria di casa, spargendosi in ogni angolo dell'abitazione: non solo della sua famiglia, come ci si aspetta, ma anche di amiche e donne che stimava, dalla sua ex big boss Carmel Snow a Margaret Case passando per Marie-Louise Bousquet, e amici, come il Duca di Windsor, ritratto in un kilt indossato su richiesta – insistente – della stessa Diana. Una concessione che Edoardo VIII, self-made style icon che non aveva bisogno dei consigli di nessuno, forse le fece in quanto, le leggende raccontano, quando Diana era a Londra e aveva un negozio di lingerie, Wallis Simpson acquistò da lei una vestaglia – avrà avuto piume? sarà stata rossa? e sarà stata imbevuta nell'eau de toilette come i cuscini del salotto di Vreeland, profumati tramite aghi ipotermici?, chissà – con la quale sedusse il re d'Inghilterra.

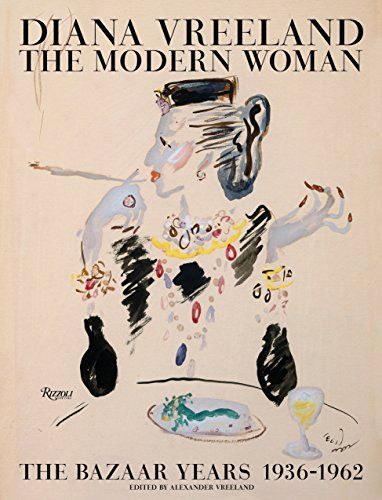

Certo, non mancavano le foto e gli sketch della proprietaria, a dimostrazione che, come raccontavano fu "la prima donna a non vergognarsi di essere ambiziosa", e a farlo sapere, senza sconfinare nel culto della personalità. Se all'ingresso c'è un suo ritratto dipinto da William Actor nel 1934, sul muro del soggiorno la si può ammirare in un turbante, opera di Ned Murray realizzata nel suo studio in Tite Street, senza dimenticare i bozzetti a lei ispirati e realizzati da Cecil Beaton e Christian Bérard, il pittore sulla cui tavolozza prese vita il rosa Schiaparelli. Protagonista assoluta di quell'appartamento che appariva un set teatrale, e in realtà era riflesso di una personalità colorata e incontenibile, pittoresca e sussurrata nella cinematografia – Cenerentola a Parigi del 1957, dove Audrey Hepburn è il volto nuovo e fresco di una rivista di moda la cui direttrice, Maggie Prescott, snob e autoritaria, ma in fondo di buon cuore, si ispira a lei – la sua figura non è però mai stata esplicitamente omaggiata al di fuori dei documentari a lei dedicati, forse perché, come tutte le donne ambiziose, non era facile. Per informazioni chiedere ad Ali McGraw, che prima di esserci consegnata dal cinema come la fidanzata d'America in Love Story e dalla vita reale come la moglie di Steve McQueen, le fece da assistente. Forse Ali non sarà stata tra le invitate di casa Vreeland, anche perché a un certo punto, quando Reed non ci fu più e la sua camera venne usata dai nipoti, quando erano in città, quell'abitazione cominciò a riempirsi di libri, classici francesi del 17esimo e 20esimo secolo così come volumi sull'Oriente, che amava per quell'approccio invece così sfacciato alle decorazioni e al colore, tanto da farle dire, in una delle sue famose frasi divenute citazioni che "il rosa è il blu navy dell'India". "Potrei vivere solo con i libri", diceva spesso: ed in effetti i libri li aveva divorati durante tutta la sua vita, per rimettersi in pari con un'istruzione che, nonostante la nascita privilegiata, non aveva mai ricevuto in maniera classica. E, nei suoi ultimi anni, dopo aver vissuto pericolosamente allo Studio 54 tra David Bowie e David Bailey, e aver patrocinato tutta una nuova generazione di creativi iconoclasti, in quella casa ci si chiuse, consapevole che, come raccontano i nipoti "non si sentiva più adatta a presentarsi in società, aveva cominciato ad uscire molto meno, fino a quando decise di allontanarsi del tutto dalla vita pubblica". E fu avanguardista anche nel suo auto-confinarsi nella sua abitazione, senza però abdicare ai rapporti sociali, adottando misure draconiane, ma non troppo: imbandiva il tavolo per cena, invitando alla partecipazione via etere i suoi più stretti amici, si sedeva al tavolo, e alzava la cornetta telefonica. Senza sapere che avrebbe fatto scuola, con quella sua vita rivoluzionaria, devastatingly chic – come il profumo che porta il suo nome e pensato da suo nipote Alexander – e oltraggiosa, nel suo essere se stessa, all'ennesima potenza.